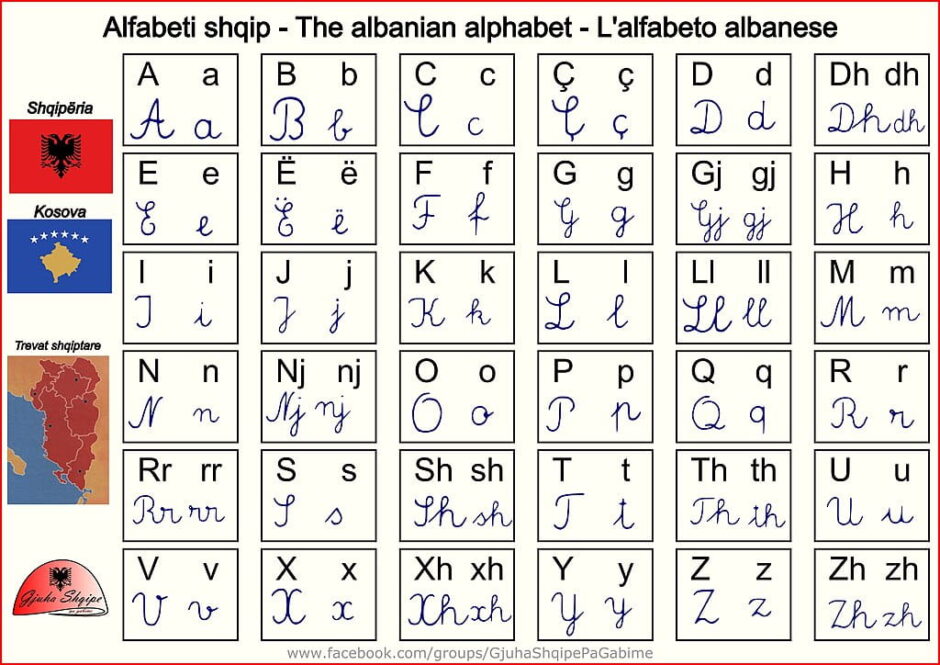

„Nach dem Aufwachen habe ich einen Splitter im Mund.“ Das Ergebnis eines intensiven Bruxismus, der der Ich-Erzählerin vom Arzt attestiert wird, eines starken Zähneknirschens, bei dem der Zahnschmelz zerstört wird. Dabei ist Zahnschmelz die härteste Substanz des Körpers. Bruxismus und die damit verbundene Knorpelschädigung kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass schmerzfreies Kauen und Sprechen nicht mehr möglich ist. Sprachlosigkeit wäre also eine Folge, dabei zieht sich Sprachlosigkeit und Schweigen bereits durch das Leben der Erzählerin, Kind von nach Deutschland geflüchteten Kosovo-Albanern. Schweigen über die Herkunft, den Krieg, allmählicher Verlust der Muttersprache. Jehona Kicaj wählt für ihren eindringlichen, poetischen Roman den Buchstaben ё als Titel, einen Buchstaben, der in der albanischen Sprache omnipräsent ist, oft aber gar nicht ausgesprochen wird.

Sichtbarkeit

Das albanische ist zwar ein Teil der indoeuropäischen Sprachfamilie, hat aber keine nahe Verwandten. Nur zwischen sieben und acht Millionen Menschen sprechen diese Sprache, fast ausschließlich Muttersprachler. Die Sprache ringt um Sichtbarkeit. Auch die Erzählerin ringt um diese Sichtbarkeit, kämpft gegen die Randständigkeit ihrer Herkunft, die Ignoranz, die ihr in ihrer neuen Heimat Deutschland oft entgegenschlägt, die Klischees und Vorurteile. Der Kosovo-Krieg, der 1998/99 zwischen der Befreiungsarmee des Kosovo (UÇK) und der serbischen Armee tobte, die ethnischen Säuberungen und Massaker – kaum jemand hierzulande weiß da so richtig Bescheid. Durch ihren Bruxismus und das Scheitern aller Therapieansätze wird die Erzählerin in ё, die sicher viel mit der Autorin Jehona Kicaj gemein hat, auf ihre Herkunft und die Traumata ihrer Familie zurückgeführt.

„Ich komme von einem Ort, der verwüstet worden ist. Ich wurde in einem Haus geboren, das niederbrannte. Ich hörte Schlaflieder in einer Sprache, die unterdrückt wurde.“

Auf verschiedenen Zeitebenen und episodenhaft erinnert sie sich an Reisen in den Kosovo, wo an der serbischen Grenze möglichst niemand aus der Familie albanisch sprechen durfte. Sie erinnert an Willkür und Aggression von serbischer Seite, an die Verluste, die ihre Familie erlitten hat – Menschen, Häuser, Heimat. Erinnert an den zunehmenden Verlust der Muttersprache und den mühsamen Erwerb des Deutschen. An die Schmerzen und Verluste, die verdrängt wurden und sich nun – vielleicht – im Zähneknirschen körperlich äußern.

Gewalt-, Kriegs- und Fluchterfahrungen

An der Universität belegt die Erzählerin einen Kurs „Die Rolle der forensischen Anthropologie in Gewaltszenarien des 20. Jahrhunderts“ bei einer Forensikerin, die in Ruanda gearbeitet hat – und im Kosovo. Der Großvater, der eines Tages verschwand, wurde nie aufgefunden.

„Die Zunge geht dahin, wo der Zahn schmerzt.“ Albanisches Sprichwort

Gewalt-, Kriegs- und Fluchterfahrungen, gebrochene Identitäten, Sprache und Sprachlosigkeit, davon erzählt Jehona Kicaj in ihrem Debütroman, der den HANNA – den Literaturpreis der Landeshauptstadt Hannover – erhielt und auch auf der Longlist des Deutschen Buchpreises zu finden ist, sehr intensiv. Ein Platz auf der Shortlist ist ihm unbedingt zu wünschen.

Beitragsbild: by Durim Lika, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

x

Jehona Kicaj – ё

Wallstein Verlag Juli 2025, 176 Seiten, gebunden, € 22,00