Hafenstadt Hamburg in den 1930er Jahren. Spätestens seit dem 30. Januar 1933 treten die braunen Horden auch in der als „rot“ bekannten Stadt immer ungenierter auf. Das bekommen alle Einwohner immer deutlicher zu spüren, besonders aber natürlich die jüdischen Mitbürger und die randständigen, die marginalisierten Bevölkerungsgruppen. Für letztere interessiert sich die Autorin Anja Kampmann in ihrem großartigen, prallen Roman Die Wut ist ein heller Stern besonders. Es sind die etwas zwielichtigen Etablissements, die ärmlichen Stuben der Arbeiterviertel, die Glitzerwelt der heruntergekommenen Revuetheater, die Bordelle und kommunistischen Sportclubs, die dunklen Hinterhöfe, in denen die Handlung verortet ist. Der Roman legt dabei den Fokus auf die Frauen. Viel zu wenig thematisiert werden nach wie vor die Repressalien und die Verfolgung, die beispielsweise die Prostituierten, Tänzerinnen und Akrobatinnen der Reeperbahn erleiden mussten.

Die schillernde Welt des Alkazars

Hedda arbeitet dort im „Alkazar“. Am Seil vollführt sie ihre Akrobatik. Um das Ganze noch atemberaubender zu machen, dümpeln unter ihr in einem Becken zwei lebende Kaimane (die unter schlimmsten Bedingungen gehalten werden). Wenn es sich ergibt, geht Hedda auch mal mit einem der Gäste mit. Varieté-Chef Arthur hat sie als junges Arbeitermädchen „entdeckt“. Für sie ist die Arbeit dadurch auch ein emanzipatorischer Akt: Raus aus der erstickenden Armut, in der sie lebt, hinein in die schillernde Halbwelt. Auch hier ist natürlich nicht alles Gold, was glänzt, aber sie steht unter Arthurs Schutz, der sich mit seinen muskelbepackten „Finken“ bisher überall Respekt verschafft.

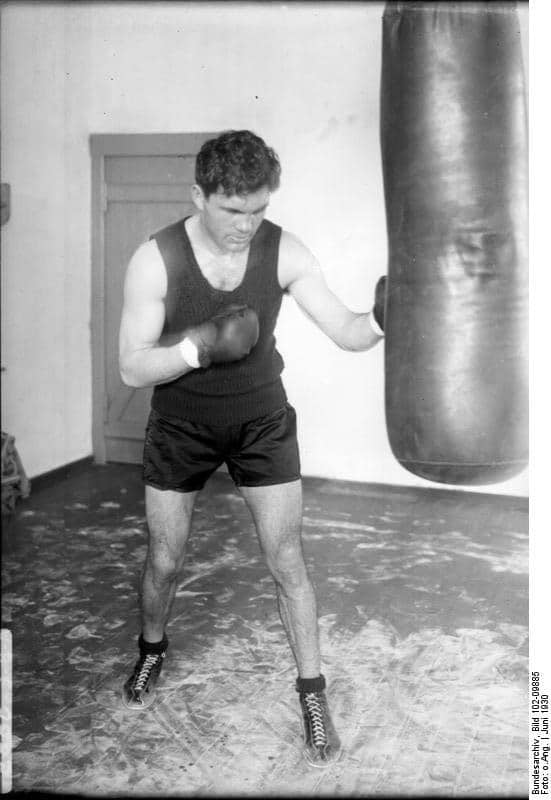

Doch auch hier ändern sich die Zeiten und das Publikum. Menschen verschwinden, so wie Heddas Freund Kuddel aus dem kommunistischen Boxverein, viele Mitglieder der Arbeitervereine und natürlich zunehmend jüdische Mitbürger. Arier, wie der Boxer Max Schmeling, werden zu nationalen Ikonen hochstilisiert und für Propagandazwecke missbraucht. SA, SS und Gestapo treten immer unverschämter und brutaler auf. Die Bedrohung wächst. Hedda benutzt dafür das Bild des unheimlichen Keilers, der überall lauert. Besonders sorgt sie sich um ihren kleinen, durch Rachitis körperbehinderten Bruder Pauli, dem neuerdings die Teilnahme am Schulunterricht verboten wird. Er stört im „gesunden Volkskörper“. Genauso wie ihre Freundin Leni, die Prostituierte, mit der sich Hedda ein Zimmer teilt. Und die unter der zunehmenden Rücksichtslosigkeit und Verrohung der Freier leidet.

Das Land verlassen?

Hoffnung setzt Hedda in ihren Bruder Jaan, der in der Schmiede des Onkels Joist arbeitet und dem dieser Arbeit auf einem der Walfangschiffe besorgt. Das ehrgeizige Walfangprojekt der Nationalsozialisten sollte die bestehende „Fettlücke“ im Deutschen Reich schließen und kostete in der Antarktis zwischen 1936 und 1939 mehreren Zehntausenden Blau- und Finnwalen das Leben. Für Jaan und Hedda stellt es vielleicht eine Möglichkeit dar, das Land mit Pauli zu verlassen. Denn die Schlinge zieht sich immer mehr zu. „Der Graue“, ein ehemaliger Kolonialoffizier, der Heddas „Stammfreier“ wird, kann ihr noch ein wenig Schutz bieten. Aber als auch noch der Kindheitsfreund Carsten verschwindet, Hedda zwangssterilisiert wird und Pauli in ein „Heim“ verbracht werden soll, ist es schon fast zu spät. Oder? Anja Kampmann lässt das Ende ihres Romans so schillernd wie die Welt, die sie zuvor beschrieb, und die der Nationalsozialismus zerstörte.

„Vielleicht war es weniger leicht.

Vielleicht stimmt es nicht, was ich denke und sage. Für Pauli habe ich mir etwas anderes erdacht, festgehalten an der Welt, für uns. damit es uns noch gibt. Wir, ein Ausatmen vor dem schweren Ofen in der Schmiede, drei Striche Glut, damit wir noch beisammen sind.“

Intensive, besondere Sprache

Die schillernde Figuren sind es neben der intensiven, besonderen Sprache von Kampmann, die auch Lyrikerin ist, die den besonderen Reiz des Buchs ausmachen. Keine von ihnen ist eindimensional. Neben Hedda sind das besonders ihre Freundin Leni, die geheimnisvolle Sängerin Raabe, Henri, die rechte Hand des Varietébesitzers Arthur – auch er sehr ambivalent, einerseits ein rücksichtsloser Ganove, andererseits äußerst loyal. Auch die Figur des „Grauen“, der Hedda einerseits schützt, andererseits übel behandelt, ist sehr vielschichtig; ebenso die passive, unter ihrem Mann, einem der neuen braunen Parteimitglieder, leidende Mutter von Hedda und Pauli und der schwer einschätzbare Onkel Joist.

Heddas eigenwillige, subjektive, sehr lebendige Stimme führt durch den Roman. So wie sie für die zunehmende Bedrohung und Gewalt der Nationalsozialisten das Bild des Keilers verwendet, schafft sie für die typische, angepasste Frau der Zeit, die auch sie zum eigenen Schutz oft nach außen verkörpert, den Begriff der „Rita“. Aber tief in ihr glüht die Wut wie ein heller Stern, Hedda ist Anja Kampmann in ihrem Text immer sehr nah. Sie nimmt ihre ganz subjektiven Wahrnehmungen und Empfindungen auf, ihre Ängste, ihre Wut, die sie immer wieder unterdrückt – Schsch. Nicht auffallen, sich wegducken, vielleicht doch noch davonkommen. Für Pauli.

Der Untergang einer Demokratie

Große Erklärungen oder historische Einordnungen gibt es nicht, Vorgeschichte kommt nur in episodischen Rückblicken vor. Ich empfinde das aber nicht als Manko. Die sehr musikalische, dabei aber präzise Sprache schafft eine intensive Atmosphäre und einen starken Sog. Auch wenn es nirgends ausgesprochen wird, liegt der Aktualitätsbezug stets vor Augen. Die Bedrohung einer liberalen Welt, der Untergang einer Demokratie, Verlust von Toleranz und Freiheit – wer könnte sagen, das wäre allzu fern.

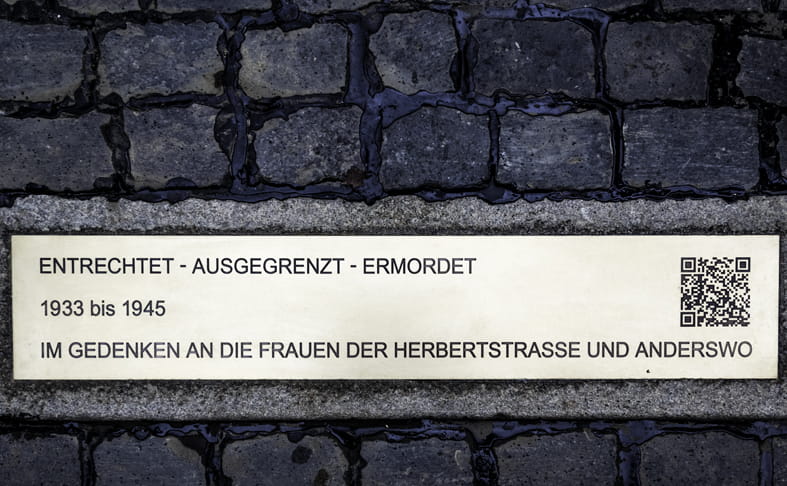

Wie wenig eine Gesellschaft aus der Geschichte gelernt hat, wie wenig Empathie sie aufzubringen vermag, zeigt vielleicht die (reale) Person der Käthe Petersen. Von den Nationalsozialisten als Sammelpflegerin „geistig gebrechlicher Frauen“ berufen, war sie für ein besonders rigoroses Vorgehen bei der Sterilisierung von Prostituierten und der Unterbringung „gemeinschaftswidriger“ Frauen und Mädchen (wozu beispielsweise auch ledige Mütter zählten) in geschlossenen Anstalten bekannt. Petersen setzte ihre Karriere ungestört nach 1945 fort und wurde u.a. 1973 mit dem Großen Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik geehrt.

Die Wut ist ein heller Stern ist ein wirklich großartiges Buch, komplex, mit einer besonderen Sprache, und dass es nicht zumindest auf der Longlist des Deutschen Buchpreises vertreten ist, eigentlich nicht zu erklären.

Beitragsbild by Katsumo, CC0, via Wikimedia Commons

x

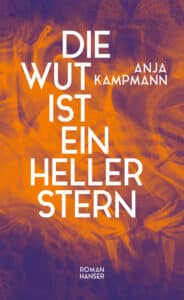

Anja Kampmann – Die Wut ist ein heller Stern

Hanser Verlag August 2025, 496 Seiten, Hardcover, 28,00 €